【企業向け】特定技能ビザの申請代行|人事担当者のための申請ガイド

最終更新日:

1. 特定技能ビザとは?企業が採用時に知っておくべき基礎

外国人社員の「特定技能」ビザ申請を検討中の企業のご担当者様へ。

特定技能ビザは制度が複雑で、分野ごとに必要書類や支援体制の要件が異なるため、人事部門での完全対応は難しいケースも多く見られます。

本ページでは、人事・総務の方が知っておくべき基礎知識や申請の流れ、そして申請代行サービスを活用するメリットまでをわかりやすく解説します。

1.「特定技能」制度とは?

生産性をあげる努力や国内の人材を確保する努力をしても人手不足が深刻な産業分野に、一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人を労働者として受け入れるための制度です。

この制度は2018年に公布された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」によりスタートし、その背景には少子高齢化などによる働き手の不足があります。

従来、日本の出入国管理制度上では、事務・管理系職種では積極的に外国人を受け入れてきましたが、現業系職種では技能実習などの一部の例外を除いて受け入れを認めていませんでした。これには「日本人の雇用機会が減少する」などの根深い反対意見が日本社会に見られていたからです。

しかし、人手不足により存続の危険性が見受けられる業種が出てきたため、政府は「特定技能」という在留資格を創設し、現業系職種でも外国人を雇用できるように大幅に方針転換を図りました。そのため、「外国人の移民受け入れの開始」などと揶揄されることもありますが、実際には様々なルールが設けられており日本社会でトラブルが起きないように差様々な工夫が取り込まれています。

2.「技能実習」制度との関係は?

「特定技能」制度ができる前には、外国人を現業系職種で雇用するにあたり例外的な扱いとして「技能実習」制度が主に活用されていました。しかし、以下のような様々な問題を抱えておりその存在が問題視される声が強くなってきました。

1.制度の建前と本音の乖離

「技能実習」制度は日本の優れた技術を海外移転するための国際貢献制度とされていましたが、実際には現業系職種で外国人を雇用するための制度として活用されていました。

2.技能実習生の受け入れ態勢

技能実習生が転職ができないことを盾にして日本企業が劣悪な環境で労働することを強要したり、日本人による陰湿ないじめが横行することにより人権侵害の可能性が多くの団体から指摘されていました。

3.技能実習生の失踪

受け入れ企業から技能実習生が失踪することで不法滞在者となり、新たな犯罪を助長する事例が多く見受けらましたまた、コロナ禍においては失踪した技能実習生同士のトラブルなども報道されるようになりました。

「技能実習」制度には上記のような問題が指摘されておりましたが、「特定技能」制度ではこのような問題を解消するための様々な制度が設けられています。さらに、最大5年間の「技能実習」制度を修了した外国人を「特定技能」制度で引き続き受け入れることが可能となっているため、「技能実習」制度と「特定技能」制度が比較されることが多くありますが、「技能実習」制度とは全く別の制度です。

3.「技能実習」制度と「特定技能」制度の違い

「技能実習」制度と「特定技能」制度の主な違いは以下のとおりです。

| 技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |

|---|---|---|

| 1.関係法令 | ・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 |

出入国管理及び難民認定法 |

| 2.在留資格 | 「技能実習」(1号・2号・3号) | 「特定技能」 |

| 3.在留期間 | ・技能実習1号:1年以内 ・技能実習2号:2年以内 ・技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |

通算5年 |

| 4.外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識または経験が必要 |

| 5.入国時の試験 | ・なし ※介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり |

・技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 ※技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除 |

| 6.送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |

| 7.監理団体 | あり ※非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。 |

なし |

| 8.支援機関 | なし | あり ※個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制 |

| 9.外国人と受入れ機関の マッチング |

通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |

| 10.受入機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |

| 11.活動内容 | ・技能実習計画に基づいて講習を受け及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) ・技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号・3号) |

・相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |

| 12.転籍・転職 | ・原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 |

・転職可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間においてのみ |

4.「特定技能」外国人を雇用するメリットは?

「特定技能」外国人を雇用するメリットは、従来は出入国管理及び難民認定法(入管法)で外国人が就労するのは難しいとされていた現業系職種でも外国人雇用ができる点です。従来、「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能なビザでは飲食業や宿泊業、介護事業などで働くことは原則としてできませんでしたが、「特定技能」ビザを取得すればコンプライアンス的にも安心して雇用することができます。

また、従来は「技能実習」制度では最長でも5年間しか受け入れできず、「せっかく仕事に慣れたころに帰国させなければならず、人材が育たない」と言われていましたが、「特定技能」制度では「特定技能2号」に移行させることにより永続的に雇用することが可能となっています。つまり、日本人を正社員として雇用するように長期的な視点から育成を行うことができ、将来の幹部候補として成長することも期待できます。

さらに、「技能実習」制度では「技術移転」という建前があったため予め定められたメニューでしか業務ができませんでしたが、「特定技能」制度ではそのような建前がなく雇用企業のニーズにより柔軟に業務に就いてもらうことが可能となっています。

5.「特定技能」外国人を雇用するデメリットは?

一番のデメリットは事務手続きの煩雑さです。「特定技能」ビザを取得するための在留手続きはもちろんですが、雇用企業には出入国在留管理局への届け出や報告などが義務づけられており、「特定技能」外国人への支援策なども実施しなければなりません。一般的に、大企業の人事部が海外赴任する社員に提供するサービスに似たものですが、人事部や総務部を持たない中小企業がこれを提供するためには従業員全員による協力や登録支援機関などの外部機関の力を借りることも必要となってきます。

また、「技能実習」制度では事業協同組合などの第一次受け入れ機関が実際に外国人を受け入れる企業をサポートしてくれていましたが、「特定技能」制度では企業の直接雇用となるためこのようなサポートが得られません。これを補うために登録支援機関の制度が設けられていますが、支援を依頼すれば当然コストがかかるためできる限り自社内で処理できるように努力する姿勢が求められます。

最後に、「技能実習」制度による外国人材の受け入れに慣れた企業からは、デメリットとして「転職が可能であること」があげられることがあります。せっかく費用と労力をかけて「特定技能」制度で外国人材を採用しても他に条件の良い職場があれば転職してしまうというものです。しかし、これは日本人社員を採用した場合でも同じことです。そのため、日本人社員が定着しない企業が「特定技能」制度で外国人材を採用しても同じことが起きる可能性が高く、採用企業として積極的に雇用環境を改善していく姿勢が求められます。

このように「特定技能」制度では採用企業が自主的に動き、大切な従業員として外国人材を長期的に育成していく努力が求められます。

2.特定技能ビザの分野別の特徴と要件(16分野)

1.介護

| 1.業務内容 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)〔1試験区分〕 ※訪問系サービスは対象外 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 介護技能評価試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(上記に加えて)介護日本語評価試験 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

135,000人 |

| 6.担当省庁 | 厚生労働省 |

2.ビルクリーニング

| 1.業務内容 | 建築物内部の清掃 〔1試験区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・厚労省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・厚労省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

37,000人 |

| 6.担当省庁 | 厚生労働省 |

3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造

| 1.業務内容 | 機械金属加工、電気電子機器組み立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、RPF製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製〔10業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 製造分野特定技能1号評価試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・経産省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・経産省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと 等 |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

173,300人 |

| 6.担当省庁 | 経済産業省 |

4.建設

| 1.業務内容 | 土木、建築、ライフライン・設備〔3業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 建設分野特定技能1号評価試験等 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること ・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

80,000人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

5.造船・舶用工業

| 1.業務内容 | 造船、舶用機械、舶用電気電子機器〔3業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 造船・舶用工業分野特定技能1号試験等 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

36,000人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

6.自動車整備

| 1.業務内容 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務 〔1業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 自動車整備分野特定技能1号評価試験等 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること ・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

10,000人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

7.航空

| 1.業務内容 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)、航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) 〔2業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 特定技能1号評価試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

4,400人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

8.宿泊

| 1.業務内容 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービス等の宿泊サービスの提供 〔1業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 宿泊分野特定技能1号試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

23,000人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

9.自動車運送業

| 1.業務内容 | トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者 〔3業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 自動車運送業分野特定技能1号評価試験等 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(*)「従事する業務」のうち、青字については日本語能力試験(N3以上) |

| 3.雇用形態 | 直接雇用、派遣 |

| 4.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

24,500人 |

| 5.担当省庁 | 国土交通省 |

10.鉄道

| 1.業務内容 | 軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員(駅係員、車掌、運転手) 〔5業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 鉄道分野特定技能1号評価試験等 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上(*)「従事する業務」のうち、青字については日本語能力試験(N3以上) |

| 3.雇用形態 | 直接雇用、派遣 |

| 4.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

3,800人 |

| 6.担当省庁 | 国土交通省 |

11.農業

| 1.業務内容 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) 〔2業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 1号農業技能測定試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用、派遣 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

78,000人 |

| 6.担当省庁 | 農林水産省 |

12.漁業

| 1.業務内容 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) 〔2業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 1号漁業技能測定試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用、派遣 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

17,000人 |

| 6.担当省庁 | 農林水産省 |

13.飲食料品製造業

| 1.業務内容 | 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生の確保) 〔1業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

139,000人 |

| 6.担当省庁 | 農林水産省 |

14.外食業

| 1.業務内容 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) 〔1業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 外食業特定技能1号技能測定試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

53,000人 |

| 6.担当省庁 | 農林水産省 |

15.林業

| 1.業務内容 | 林業(育林、素材生産等) 〔1業務区分〕 |

|---|---|

| 2.人材基準 | ①技能試験 林業技能測定試験 ②日本語試験 国際交流基金日本語基礎テスト、又は、日本語能力試験N4以上 |

| 3.雇用形態 | 直接雇用 |

| 4.受入れ機関に対して特に課す条件 | ・農水省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の営業所に就労させないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |

| 5.受入れ見込数 (5年間の最大値) |

1,000人 |

| 6.担当省庁 | 農林水産省 |

16.木材産業

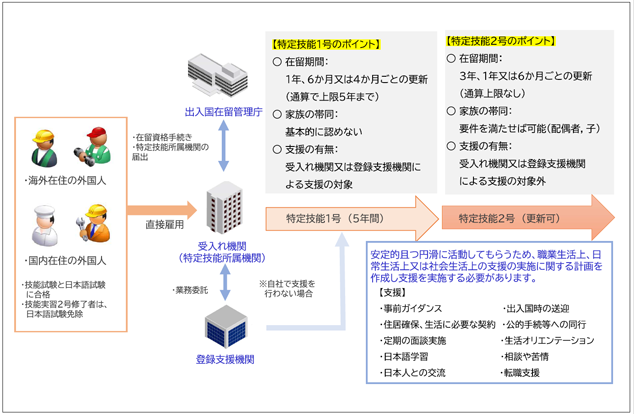

3.「特定技能」1号と「特定技能」2号

「特定技能」1号

「特定技能」1号の外国人には、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められます。これは「相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準」とされています。この水準に達しているかどうかは、業務区分に対応する試験等により確認されます。

また、日本語についてはある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力と業務上必要な日本語能が求められます。この日本語能力については分野所管行政機関が定める試験により確認されます。ただし、「技能実習」2号を良好に修了した外国人については介護分野を除いて試験による日本語能力の確認は必要ないとされています。

さらに、雇用企業は「特定技能」1号の外国人に対して「1号特定技能外国人支援計画」を作成して日本での生活等に必要な支援をしなければなりません。

「特定技能」2号

「特定技能」2号で在留する外国人には、「熟練した技能」が求められます。これは、「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能」をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。例えば、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準とされています。この水準に達しているかどうかは、業務区分に対応する試験等により確認されます。

「特定技能」2号の外国人は、家族そろって安定した生活を日本で営むために、本国にいる自分の家族を日本に呼び寄せてくることも可能となっています。

「特定技能」1号(5年)を終了した後、希望する場合には「特定技能」2号へと在留資格を変更することにより、在留期限の更新を繰り返し申請することが可能となります。また、原則として日本に10年以上滞在し要件を満たしている場合には「永住権」の取得も可能となります。

4.「特定技能」外国人の基準

「特定技能」外国人には以下の基準が設けられています。

1.申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が第2号企業単独型技能実習又は第2号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、その修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ウ及びエに該当する必要はありません。

ア.18歳以上であること

イ.健康状態が良好であること

ウ.従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されてい ること

エ.日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明さ れていること

オ.退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること

力.特定技能の在留資格を持って日本に在留したことがある者にあっては、その在留資格を持って在留した期間が通算して5年に達していないこと

2.申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の日本における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込めること。

3.申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1 号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解してその機関との間で合意していること。

4.申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が日本で行う活動に関連してその国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、その手続を経ていること。

5.食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、その申請人が、その費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、その費用の明細 書その他の書面が提示されること

6.前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

5.雇用企業の基準

特定技能所属機関に関する基準とは、特定技能外国人の雇用企業が確保しなければならない基準を指しています。この内容については「出入国管理及び難民認定法の及び法務省設置法の一部を改正する法律」2条の5において法務省令で定める基準に適合しなければならないと定められています。

(1)特定技能雇用契約の適正な履行

(2)特定技能1号の外国人支援計画の適正な実施

具体的には「特定技能基準省令」にその内容が記されており、以下にその概要を示します。

1.特定技能雇用契約の適正な履行

① 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること

② 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、その特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と 同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(例外あり)

③ 特定技能雇用契約の締結の日前1年以内又はその締結の日以後に、その特定技能雇用契約の相手方である特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させていないこと

④ 次のいずれにも該当しないこと

ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

イ 労働基準法関連、暴力団関連、健康保険法関連等の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者など

⑤ 特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容に係る文害を作成し、その外国人にその特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所にその特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること

⑥ 外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他その外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、その特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、他の者に、保証金の徴 収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産の管理をされている場 合、又は他の者との間で、その特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約 を締結している場合にあっては、そのことを認識してその特定技能雇用契約を締結していないこと

⑦ 他の者との間で、特定技能雇用契約に基づくその外国人の日本における活動に関連して、その特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していないこと

⑧ 外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする日本の公私の機関にあっては、1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間 接にその外国人に負担させないこととしていること

⑨ 外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関にあっ ては、外国人を労働者派遣等の対象としようとする日本の公私の機関が、 特定の条件を満たし、かつ、外国人が派遣先において従事する業務の属 する特定産業分野を所管する関係行政機関の長と協議の上で適当である と認められる者であることなど

⑩ 事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る 保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること

⑪ 特定技能雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫ 特定技能雇用契約に基づく外国人の報酬を、その外国人の指定する銀行その他の金融機関に対するその外国人の預金口座又は貯金口座への振込み又はその外国人に現実に支払われた額を確認することができる方法 によって支払われることとしており、かつ、その預金口座又は貯金口座への振込み以外の方法によって報酬の支払いをした場合には、出入国在 留管理庁長官に対しその支払いの事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けることとしていること

⑬ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の 分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関 の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて 告示で定める基準に適合すること

2.適正支援計画の適正な実施

① 次のいずれかに該当すること

ア 過去2年間に収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格を持って在留する中長期在留者の受入れ 又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員又は職員の中から、 適合1号特定技能外国人支援計画の実施に関する責任者及び外国人に 特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1名以上の適合 1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を担当する者を選任してい ること

イ 役員又は職員であって過去2年間に収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格を持って在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者の中から、支援資任者及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所 ごとに1名以上の支援担当者を選任していること

ウ 上記のほか、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施すること ができる者として認めたもので、役員又は職員の中から、支援責任者 及び外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに1 名以上の支援担当者を選任していること

② 特定技能雇用契約の当事者である外国人に係る1号特定技能外国人支 援計画に基づく職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援をその外国人が十分に理解することができる言語によって行うことができる体制 を有していること

③ 1号特定技能外国人支援の状況に係る文書を作成し、その1号特定技能外国人支援を行う事業所に特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていること

④ 支援貴任者及び支援担当者が、外国人を監督する立場にない者その他の1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の 者であり、かつ、労働基準法関連、暴力団関連、健康保険法関連等の規 定などに違反がない者であること

⑤ 特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、特 定技能1号の外国人支援計画に基づいた1号特定技能外国人支援を怠ったことがないこと

⑥ 支援資任者又は支援担当者が特定技能雇用契約の当事者である外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができ る体制を有していること

⑦ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行政機関 の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて 告示で定める基準に適合すること

6.特定技能雇用契約の基準

特定技能雇用契約とは、特定技能外国人と受け入れる特定技能所属機関である日本企業との間の契約を指します。この内容については「難民法」おいて 法務省令で定める基準に適合しなければならないと定められています。

① 特定技能外国人が行うその活動内容、これに対する報酬、その他の雇 用関係に関する事項

② 契約終了時の出国を確保するための措置、その他外国人の適正な在留 に資するために必要な事項

これには、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇にっいて差別的取扱いをしてはならないことを含むとされています。具体的には「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」にその内容が記されており、以下はその概要です。

1.雇用関係に関する事項

特定技能外国人との雇用関係にっいては、労働基準法その他の労働に関する法令に適合しているほか、以下のとおりとします。

① 分野ごとに定める相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務又はその分野に属する同省令で定める熟練した技能を要する業 務に外国人を従事させるものであること

② 外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること

③ 外国人に対する報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

④ 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的な取扱いをしていないこと

⑤ 外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること

⑥ 外国人を労働者派遣等の対象とする場合は、その外国人が労働者派遣等をされることとなる日本の公私の機関の氏名又は名称及び住所並びに その派遣の期間が定められていること

⑦ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、その産業上の分野を所管する関係行攻機関 の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

2.外国人の適正な在留に資する事項

特定技能外国人の適正な在留に関しては、以下のとおり定められています。

① 外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは、特定技能所属機関が、その旅費を負担するとともに、その特定技能雇用契約の終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置 を講ずることとしていること

② 特定技能所属機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずること

③ 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、その産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること

7.特定技能外国人の支援計画とは?

1.支援計画の概要

特定技能所属機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常 生活上又は社会生活上の支援の実施に関する 1号特定技能外国人支援計画を 作成し、その計画に基づき支援を行わなければなりません(特定技能 2 号についての支援義務はありません)。

これらの支援は、必ず行わなければならない「義務的支援」のほか、これに加えて任意的に行う「任意的支援」に分けられます。「義務的支援」はそのすべてを行う必要があり、1号特定技能外国人支援計画にはすべての義務的支援を記載しなければなりません。

また、義務的支援のすべてを行わなければ、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります。ただし、技能実習 2号等から特定技能 1号に在留資格を変更した場合などで、客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除きます。

さらに、特定技能所属機関は、支援委託契約を締結した上で支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することができ、この場合には外国人を支援する体制があるものとみなされます。一方、登録支援機関は、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能ですが、委託を 受けた支援業務の実施をさらに委託することはできません。

2.具体的な支援内容

1. 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明

2. 出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

3. 住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等

銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

4. 生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

5. 公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

6. 日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

7. 相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

8. 日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等

9. 転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

10. 定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

3.登録支援機関とは?

登録支援機関とは1号特定技能外国人に対して支援しなればならない10の支援を雇用企業変わって提供することが認められた機関です。登録を行えば民間企業や行政書士などもなることができ、2024年10月3日現在、約10,000件の企業や個人が登録をしています。

しかし、登録支援機関に支援を依頼した場合には、「特定技能」外国人1人につき月額で2~5万円のコストがかかり、それにプラスして1回の業務発生ごとに別途料金が必要となります。

モデルケース

| 1.定額サービス | ①日本語学習機会の提供 ②相談・苦情への対応 ③日本人との交流促進 ④面談の実施(通報) |

月額2~50,000円/人 |

|---|---|---|

| 2.随時サービス | ①事前ガイダンス ②出入国時の送迎 ③住居・生活契約の支援 ④生活オリエンテーション ⑤転職支援 |

5,000円/回 10,000円/回 交通費込み 5,000円/30分 30,000円/120分 5,000円/30分 など |

本来、これらの支援は雇用企業が提供すべきものであり、自社で実施した場合にはもちろんコストはかかりません。支援といっても1つ1つの内容は“ガイダンスの実施”や“空港の送迎”など決して難しい内容ではありません。このような業務に携わったことがない一般的な社員の方でも十分に対応できる内容ですので、社内で対応できないかを検討してみてください。

8.雇用企業が行う届け出

1.契約の変更の届け出

雇用企業は特定技能雇用契約を変更した場合には、原則として変更した日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に届出を行わなければなりません。これは、書面でもオンラインシステムでも行うことができます。

届出にあたっては、下記に掲げる雇用契約のどの部分を変更したかに応じて必要な添付資料を提出して行います。

①雇用契約期間 ②就業場所 ③業務内容 ④労働時間 ⑤休日 ⑥休暇

⑦賃金 ⑧退職事項 ⑨その他(保険加入など)

2.契約の終了の届け出

雇用企業は、特定技能雇用契約が終了した場合には、その終了日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。これは、書面でもオンラインシステムでも行うことができます。

・契約が終了した旨

・契約の終了年月日

・終了の事由

3.新たな契約締結の届け出

雇用企業は、新たな特定技能雇用契約を締結した場合には、その日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。これは、書面でもオンラインシステムでも行うことができます。

・契約の締結年月日

・契約の内容

4.1号特定技能外国人の支援計画の届け出

雇用企業は、1号特定技能外国人支援計画を変更した場合には、その変更日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。その際には変更後の計画の内容等を記載した書面を添付し、書面かオンラインシステムで申請を行います。

・計画を変更した旨

・当該変更年月日及

・変更後の計画の内容

5.登録支援機関との委託契約の届け出

雇用企業は、以下の場合には、その契約の締結日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局に届出を行わなければなりません。これは、書面でもオンラインシステムでも行うことができます。

① 登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための「支援委託契約」を締結した場合

② 登録支援機関との支援委託契約を変更した場合

③ 登録支援機関との支援委託契約が終了した場合

6.受入れ困難時の届け出

雇用企業は、特定技能外国人の受入れが困難となった場合には、その契約の締結日から14日以内に最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。これは、書面でもオンラインシステムでも行うことができます。

① 特定技能外国人の受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

② 特定技能外国人の現状

③ 特定技能外国人としての活動の継続のための措置

受け入れ困難の事由および発生日とは以下のような内容が該当します。

・経営上の都合による解雇予告

・雇用企業の基準不適合

・法人解散の意思決定

・労働者の責めに帰すべき重責解雇・自己都合退職の申し出があったとき

・「特定技能」以外の在留資格への変更

・病気・怪我による雇用継続の中止

・特定技能外国人の失踪

・個人事業主や特定技能外国人の死亡 など

7.不正行為の届け出

雇用企業は、雇用する特定技能外国人について、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を認知した場合には、その日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。その際には変更後の計画の内容等を記載した書面を添付し、書面かオンラインシステムで申請を行います。

・不正行為を認知した旨

・不正行為の発生時期

・認知時期

・不正行為等への対応

・不正行為等の内容

8.活動状況に関する届け出

雇用企業は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。その際には変更後の計画の内容等を記載した書面を添付し、書面かオンラインシステムで申請を行います。

① 届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数

② 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

③ 届出に係る特定技能外国人が「特定技能」の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容

④ 届出に係る特定技能外国人が派遣労働者として業務に従事した場合にあっては、派遣先の氏名又は名称及び住所

⑤ 特定技能外国人及びその特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況

⑥ 所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人、外国人の別

⑦ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況

⑧ 特定技能外国人の安全衛生に関する状況

⑨ 特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

9.支援の実施状況の届け出

雇用企業は、1号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に以下の届出を行わなければなりません。

・支援の実施状況を記載した書類

・適合1号特定技能外国人支援計画の実施の状況

9. 特定技能ビザの申請で、企業が直面しやすい課題

特定技能ビザは、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度として注目されていますが、その一方で、申請手続きが複雑かつ煩雑であることから、企業の人事担当者にとっては大きな負担となるケースが多く見受けられます。

主に企業が直面しやすい課題は以下のとおりです

1.分野ごとに異なる要件の把握が困難

特定技能ビザは14の業種分野に分かれており、それぞれに求められる技能評価試験や日本語能力試験の内容・基準が異なります。 さらに、試験の有無や受験実績の確認方法も複雑で、初めて申請する企業にとっては制度の全体像を把握するだけでも時間と労力がかかります。

2.支援計画の作成義務とその実施

特定技能1号では、受入企業または登録支援機関が、外国人材に対して生活・就労支援を実施する「支援計画」を策定し、実行する義務があります。

この支援計画には、生活ガイダンスの実施、住宅確保、相談体制の整備、転職支援まで多岐にわたる項目が含まれ、書面化と証明書類の整備が求められます。企業単独で対応するには非常に負担が重く、内容不備によって申請が却下されるリスクもあります。

3.書類の多さと提出形式の複雑さ

申請書類には、本人の在留歴や試験合格証明だけでなく、企業の決算書・雇用契約書・就業規則・登記事項証明書など多岐にわたる資料が必要です。また、これらを入管様式に合わせて整理し、正確に申請書に反映させなければなりません。 企業の担当者が通常業務と並行してこれらを行うのは現実的に困難です。

4.入管対応や申請スケジュール管理の煩雑さ

入管からの補正指示や追加提出要請が入ることも多く、申請後のフォローが継続的に発生します。さらに、試験の受験状況・ビザの有効期限・在留資格変更のスケジュールなども考慮しながら管理する必要があり、人事部門の負荷が非常に高くなります。

10. 特定技能ビザの申請代行サービスを利用するメリット

上記のような課題に対応するため、申請代行サービスを活用することには、以下のような大きなメリットがあります。

1. 制度に精通した専門家による申請対応

行政書士などのビザ専門家が、企業ごとの業種・外国人材の属性に応じた最適な申請方針を提案し、書類作成から提出まで一括サポートします。制度の理解にかける時間を削減でき、確実かつスピーディに申請を進めることが可能です。

2. 支援計画の作成・運用もトータル支援

特定技能に不可欠な支援計画についても、テンプレートの提供や企業へのヒアリングを通じたカスタマイズを行い、入管に通る形式での整備と実行支援が可能です。 登録支援機関との契約調整や実務分担についても助言を受けることができ、制度運用全体をサポートします。

3. 書類の不備を防ぎ、審査リスクを軽減

専門家による書類チェックと作成により、申請書や契約書の不備・矛盾を事前に解消できます。これにより、不許可リスクを大幅に低減し、審査期間の短縮にもつながります。

4. 入管とのやり取り・期限管理もお任せ

申請後の補正対応や入管との交渉、在留カード交付後の手続きまで一貫してサポート可能。申請進捗の把握や、複数人を採用する際のスケジュール管理もまとめて代行するため、社内業務への影響も最小限に抑えられます。

特定技能ビザの申請は、単なる在留資格取得ではなく、企業にとっても制度対応と信頼構築の一環です。 正確で効率的な申請を行うことで、外国人材の受け入れがスムーズになり、結果的に社内の人材定着にもつながります。 初めての申請や、大量採用を予定している企業様は、信頼できる申請代行パートナーと連携することが成功の鍵となります。

11.「特定技能」ビザ申請代行サービス

在留資格「特定技能」の各種申請において、企業側が準備する書類は膨大かつ複雑です。また、外国人を雇用する企業にとって、法律を守ること(法令遵守)、外国人に対する企業倫理(コンプライアンス)の徹底は必要不可欠です。

入管の特定技能のホームページに下記記載が追加されました。

※1弁護士及び行政書士以外の者が、在留諸申請の書類を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるので留意願います。

(出入国在留管理庁のホームページ引用)

2019年の4月に在留資格「特定技能」が設けられて以来、様々な業種のあっせん機関が誕生していますが、上記※1に該当する以外の者が企業の代わりに書類を作成することはできません。

行政書士法人ACROSEEDは専門知識を有する行政書士が責任をもって法令を遵守し、出入国在留管理庁へ提出する書類を企業の代わりに作成し、入管への申請も代行いたします。

1.行政書士法人ACROSEEDに書類作成の代行を委託する主なメリット

1.法令遵守と企業倫理の確立

ACROSEEDは、お客様に安心と信頼されるパートナーとして尽くすことをミッションとしております。法務サービスの専門家として、お客様との約束と法令を常に守り、短期的な成果だけでなく、長期的な影響も考慮に入れた総合的なコンサルティングを行います。

2.企業担当者の時間の有効活用

企業担当者の方がビザ申請を行うには情報収集や書類準備に膨大な時間を要します。また申請する社員との連絡業務も日本語レベルが十分でない場合などには、企業担当者にとって大変なストレスになります。 ACROSEEDではご希望があれば申請人本人とのやりとりも英語で行うことが可能です。これにより企業担当者様のご負担を大幅に軽減いたします。

3.外国人受入れ手続きの迅速化

特定技能ビザ申請は入社時期のスケジュールに合わせて確実に許可を取得しなければなりません。ACROSEEDは年間3000件から4000件の入管申請業務を行っておりますので、入管の最新の審査期間や審査の傾向を熟知しております。ACROSEEDのサービスをご利用いただくことで、貴社の外国人社員の入社手続きがスムーズになります。

4.全国対応が可能です

ACROSEEDは東京の千代田区にオフィスを構えておりますが、書類作成、入管への申請代行業務ともに全国対応可能です。 オフィスにお越しいただいてのご相談はもちろん、お電話やZoomやSkypeで面談する等、リモートでも対応致します。

2.作成を代行する書類

申請人(外国人本人)に関する書類

所属機関(企業)に関する書類

産業分野別に関する書類

*書類作成代行業務以外に、出入国在留管理庁への申請取次や受入れ後の各種届出のサービスも対応しています。どうぞお気軽にご相談ください。

3.サービス料金(税別)

| サービス料金(税別) | 50,000円/1名~200,000円/1名 |

|---|

*申請人の在留状況、申請手続きの種類、所属機関の規模、産業分野等によりサービス料金や作成する書類が異なります。どうぞお気軽にご相談ください。

*書類作成代行業務以外に、出入国在留管理庁への申請取次や受入れ後の各種届出のサービスも対応しています。

なお、継続的なアウトソーシングをご検討されている場合は料金がお得な以下のページもご覧ください。

ビザ申請や在留資格の管理をアウトソーシング

外国人社員の採用から退職に至るまで、外国人雇用の諸問題に精通したACROSEEDが人事ご担当者様を強力にサポートします。貴社が抱える問題点をクリアするために必要なサービスをカスタマイズしてご提案いたします。

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。